はじめに

どうも、きまぐれです。

失恋、死別、離別など・・・私たちは人生の中で、必ず何かを失います。それは人であったり、関係であったり、時には仕事や夢かもしれません。これは誰にとっても痛みを伴うものです。

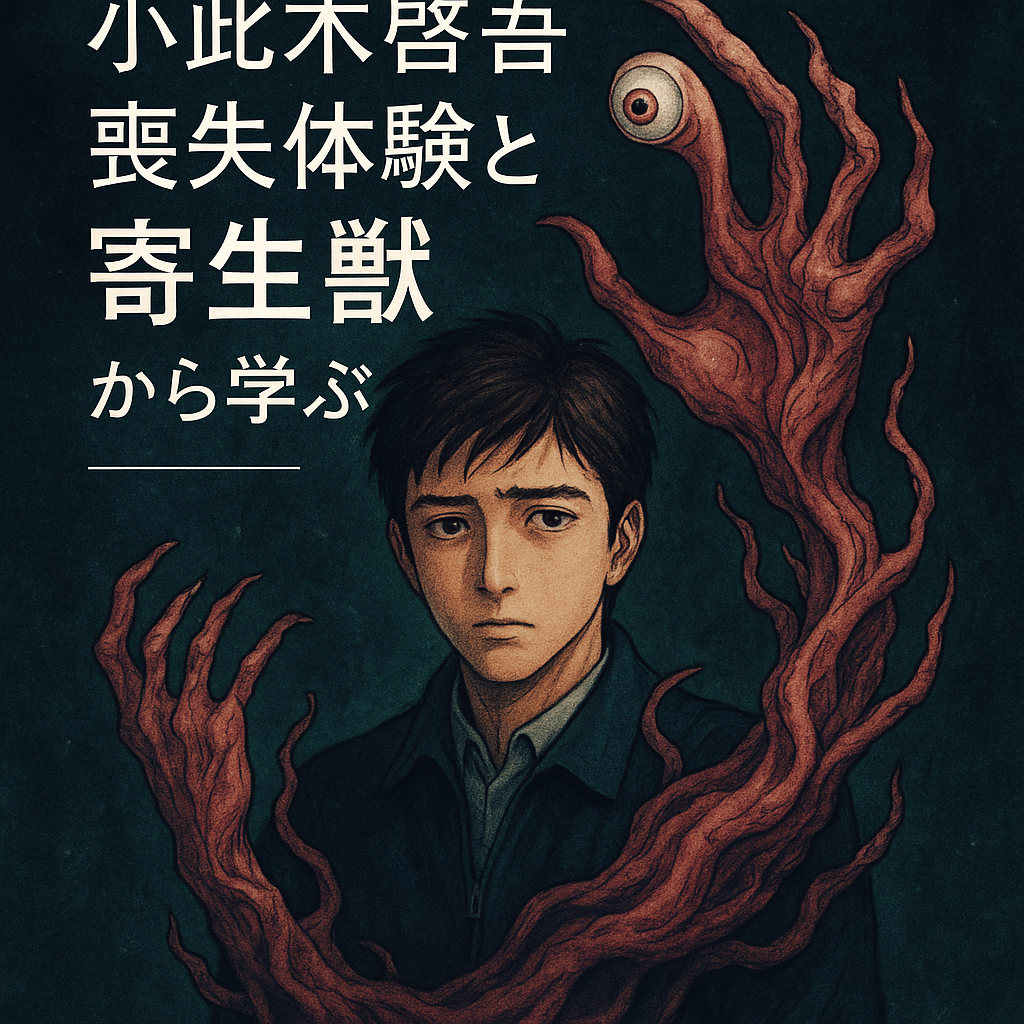

ここでは、精神分析家・小此木啓吾氏著『対象喪失 悲しむということ』と、漫画『寄生獣』を通して、私たちが、“悲しむ”という営みについて考えていきます。

両作品紹介

両作品について簡単に紹介します。

小此木啓吾著『対象喪失 悲しむということ』は、精神分析の立場から「悲しむこと」とは何かを丁寧に解き明かしています。タイトルにある「対象」とは、心理学用語で“心の拠り所”や“愛着を持つ存在”を指します。たとえば、大好きだった恋人、大切にしていた家族、心を通わせたペットなどもこの「対象」に含まれます。それらの対象を失うことを「対象喪失」と指します。この本では、人はどのように苦しみ、そしてどのように立ち直っていくのかが描かれています。

岩明均 著 『寄生獣』は、人間を食い殺す寄生生物が現れる事で様々な出来事が巻き起こる作品です。作品を見事に約4分間に表現した素晴らしいMAD動画がありますので参考にどうぞ。

科学的な視点からみる悲しみ

では、「悲しみ」は心理学の世界でどんな風に研究されてきているのでしょうか。

例えば、有名なのが、エリザベス・キューブラー=ロスの「死の受容の5段階」理論です。

彼女は、末期患者との対話から、人が喪失を受け入れるには

否認 → 怒り → 取引 → 抑うつ → 受容

エリザベス・キューブラー=ロス『死ぬ瞬間』

という心理的なプロセスを経ると説きました。

ジョン・ボウルビィは愛着の視点から研究を進めました。彼は、

喪失は「絶望」や「再構成」へと進んでいき、「対象喪失によって引き起こされる悲しみの反応」は、愛着対象を喪失したときに自然に起こる防衛反応である

といった風に位置付けています。

今回は紹介しきれませんが、日本精神分析学会会長である松木邦裕 氏は、『不在論』においては、

対象の不在/喪失という負の体験をもとに、認知の広がりや情緒の潤いが獲得される。

松木邦裕 不在論 悲しむということ

と述べられています。

きまぐれ

きまぐれさらに、現代の脳科学では、喪失による痛みが“身体的な痛み”と似た脳の部位を活性化させることも分かってきています。

今回紹介する『対象喪失 悲しむということ』の中でも、対象喪失による研究をいくつか挙げながら、「絶望と最も関係の深い病気はガンである」「さまざまな感情の高まりが、血圧や心臓の働きに影響を及ぼし、血液の科学的祖生を変えて心臓病を誘発する可能性がある」等と述べられています。

つまり、これら研究から悲しみは、『「病気ではなく、心が持っている正常な働き」ではあり、「最善の場合は思考と心の成長を促し、最悪の場合は死に繋がるもの」』といえそうなのです。

悲しみは向き合うべきものである

小此木氏は、著作の中でこう語ります。

松木邦裕 不在論

悲しむべきときに悲しむことは、心の健全さのために不可欠である。

これはつまり、「悲しむべき時に悲しむ必要がある。特効薬はない。」という事です。

この本、この動画の言いたい事は、ここです。今回は、ここだけ覚えてください。

悲しむべき時に悲しむ

ですが、これが以下の2つの理由から思うよりできません。

悲しむべき時に悲しめないのはどうして??

①現代の文化:現代の私たちは、スマホやSNS、忙しさや便利さに囲まれ、つらい気持ちと“向き合う時間”を持ちにくくなっています。少しでも苦しくなると、気をそらすための手段は山ほどあるために、悲しむを味わえない文化が出来上がってしまっているのです。けれど、それは、心の回復を遅らせることにもなります。

②人間は脆い:そして、私達人間は脆いです。ですから、自分を守るために暴飲暴食や性行為などによって悲しみを横に置く方向に向きやすいです。

喪失のプロセスには時間がかかる

小此木氏は以下のようにも述べます。

小此木啓吾 喪失体験 悲しむということ

一般に人間は愛情・依存の対象を失った場合、およそ一年くらいの時間的経過を経るうちに、その悲しみから立ち直る。

私はもう大丈夫だよ

一回忌という言葉があるように、時に後戻りしたりして少しずつ消化していくんだよ。

喪失を経験したあと、人の心は少しずつその現実を消化していきます。ときに後戻りしたり、感情が不安定になったりする。“吹っ切れた”と思いたいかもしれないですが、油断した時にその対象が舞い戻ってきます。それが「正常な悲しみ」のプロセスです。

また、本書では次のようにも述べられています。

人間はただ時がたてば自然にその対象を忘却してしまうというわけではない。むしろその一年の間に我々は、さまざまな感情体験を繰り返し、その悲しみと苦痛の心理過程に触れ、初めて対象喪失に対する断念と受容の心境に達する事ができる

小此木啓吾 対象喪失 悲しむということ

これはよく心理士間でも言われる事ですが、頭で分かる事と心で分かるという事は大きな差があります。あなたも頭でわかっていても心が追いつかない経験はあるのではないでしょうか。

喪失体験の場合は、相手を心からあきらめる事、が大事なのです。つまり、相手とのかけがえのない思い出が残った(相手の幸せを願える)状態が達成した状態です。そのためには、時の流れに身を任せるだけではなく、悲しむべき時に悲しむ(心で消化していく)必要があります。

It is important for you to let go from the heart

I understand…but, it is difficult for us..

人生は喪失の連続

本書の言葉で私が、とても印象に残った一節はこれです。

小此木啓吾 喪失体験 悲しむということ

生から死に至るまで人生は対象喪失の繰り返しである。

失うことが前提なのが人生、という事です。認めたくはありませんが、人生は傷つくよう、悲しむようにできています。我々にとって現実は残酷です。できれば目を向けたくありません。ですが、真実はわれわれに合わせてはくれません。悲しみは「例外的な出来事」ではなく、人生そのものに組み込まれた営みだといえそうです。

人生は、失って手に入れてを繰り返すようになっている

『寄生獣』の泉新一と、対象喪失

ここで、漫画『寄生獣』に目を向けてみましょう。

寄生獣は、人間を食い殺す寄生生物が現れる事で様々な出来事が巻き起こる作品です。

作中では、寄生生物として描かれていますが、これは災害や事故、恋焦がれていた人に相手ができる、といった出来事と置き換える事ができるでしょう。つまり本作は「喪失体験の物語」としても捉えられそうです。

主人公・泉新一は、物語の中で、寄生生物によって最愛の母を失います。

けれど、新一は最初、それをまるで「終わった事」のように振る舞います。

涙も流さず、冷静な顔で前に進もうとする。そんな姿から父から「ひょっとしてお前、鉄でできているんじゃないのか」とまで言われます。

作中では、『ミギー(新一の右手に寄生した生物)の一部が新一に溶け込んでしまったから』ということになっていますが、これは、迫り来る危機に対応する必要があるためでもある印象です。

これは現代でいうところの、会社に行く事や家事をする事、日々の生活に置き換える事ができるように思います。つまり「外側の適応」に目を向けている、といえそうです。私達に必要なのは、悲しみを悲しむこと、「内側の適応」です。ですが、新一は、「否認」や「回避」といった、喪失の初期反応とも捉えられそうな状態で、悲しみを横に置いている状態にもあるようです。

悲しむべき時に悲しむとは、内側の適応。家事や職場に行くのは、外側の適応。

つまり、母親は彼の中で『出かけているだけ』で、死んでいないのです。

作中では、仲間が代わりに寄生された母を殺してしまったのもそれに拍車をかけているのかもしれません。

ですが、彼の中で何度も何度も胸の痛みが襲います。なんでもない日々を送りながらも悲しみが舞い戻ってくるのです。物語が進むにつれ、彼は少しずつ怒りを感じ、悩み、苦しみ、やがて涙を流す事ができるようになります。

目の前で田宮涼子が化けたとはいえ、母親がきちんと目の前で死ぬ事で、やっと新一は、母親が死んだという実感に辿り着く事ができたのです。

キューブラー=ロスの「5段階プロセス」をたどっていくように。

1つの疑問が解けるとまた次の・・・・・疑問が湧いてくる・・・・

始まりを求め・・・・終わりを求め・・・・考えながら ただずっと・・・歩いていた・・・

どこまで行っても同じかもしれない・・・

歩くのをやめてみるならそれもいい・・・

すべての終わりを告げられても・・・「ああそうか」と思うだけだ

しかし・・・それでも今日また1つ・・・

疑問の答えが出た・・・

岩明均 寄生獣 8巻 田村玲子の言葉

田村玲子のこの言葉は、『人生が終わりなき問いの連続であること』を表しています。この問いとは、小此木啓吾氏の「世から死に至るまで人生は対象喪失の繰り返しである」という視点からすれば、「喪失の問い」という事になります。

(主人公の新一が右手を失っている事もそうですが)寄生獣という作品は、「失う事」を一つのテーマとして扱っているようなのです。

その後、母の死を乗り越えた先でも新一はミギーを失います。そうやって対象が移って、人は「失い」「悲しみ」そして、「うけれ入れて」進んでいきます。

悲しむべき時に悲しむ

私は、人間は弱いと思っています。だから、私は、悲しみから逃げていいと思っています。ただ「逃げても必ず悲しみが追ってくる事」と「その悲しみは利子付きである事」を頭に入れて逃げる必要はあると思います。

その悲しみは自分で抱える他ないのよ。

厳しい言葉だね・・どのように悲しみを乗り越えるのかは、我々の生き方次第だね。

当チャンネル紹介

この記事のように、心と身体の健康増進に役立つ情報を発信しております。

コメントなどお待ちしております。youtubeもやってますので、よければこちらの登録もお待ちしております。